“众星微光聚银河,人道精神传四海。你们不仅拯救生命,更播撒精神之光,成为中缅两国守望相助的生动写照……”近日,杭州红十字狼群应急救援队收到了一封来自中国驻缅甸大使馆的感谢信。

这封承载着中缅胞波情谊的感谢信,从中国驻缅甸大使馆跨越千山万水,送至救援队手中。信中,大使馆对救援队在缅甸地震灾害中所展现出的紧急驰援力量与专业救援能力,表达了最衷心的感谢与敬意!

让我们一起来回顾

中国红十字国际救援队第一梯队

(杭州红十字狼群应急救援队)

在缅甸地震中

全力以赴的瞬间

2025年3月28日14时20分,缅甸发生7.9级地震,造成严重人员伤亡和设施损毁。

3月29日,应缅甸红十字会请求,中国红十字国际救援队第一梯队(杭州红十字狼群应急救援队)15名队员携带雷达生命探测仪、照明无人机、个人防护装备、医疗急救品、破拆工具等城市地震救援装备物资,紧急赶赴缅甸,执行人道救援任务。

据救援队负责人陈锋介绍,他们先是搭乘飞机抵达云南昆明,随后转机前往缅甸仰光。当飞机降落在仰光时,夜幕已经降临。队员们连夜乘车向地震重灾区曼德勒进发。由于地震导致道路严重损毁,原本六七个小时的车程,队员们走了整整16个小时,终于在当地时间3月31日上午7时48分到达缅甸曼德勒市驻地。

“一到曼德勒,满目疮痍,各种受灾信息不断涌来。”作为中国红十字国际救援队第一梯队,队员们深知生命搜救是首要任务,他们顾不上劳累,迅速投入到救援工作中。

然而,摆在队员们面前的困难远超想象。

首当其冲的是气温差异带来的挑战。从气温10℃左右的富阳出发,抵达曼德勒时,当地气温高达42~43℃。队员们身着厚重的防护服,闷热难耐,不少人出现中暑症状。“我们代表中国执行救援任务,这些困难不能成为我们退缩的理由,但网络不畅和语言不通,着实给救援工作增加了不少难度。”陈锋感慨地说。

救援首日,队员们所在区域网络中断,与外界的联系近乎隔绝,这让救援工作陷入被动。“那种感觉就像在黑暗中摸索,两眼一抹黑。”陈锋这样描述当时的困境。

但救援刻不容缓,只要当地民众前来求助,队员们便毫不犹豫地赶赴现场。15名队员分组行动,3人组成后勤组留守大本营,保障物资供应;4人稍作休息,随时准备轮岗接替;另外8人则奔赴救援一线。

“有一次,当地老百姓焦急地跑来向我们求助,说一幢房子下面可能还有幸存者。”陈锋回忆说。然而,等队员们赶到现场,还未靠近那幢房子,浓重的异味便扑鼻而来。队员们强忍着生理上的不适,仔细搜寻被困者的踪迹。遗憾的是,经过一番努力,最终发现被困者已失去生命体征。这一结果,让所有队员感到无比痛心与惋惜。

在救援过程中,余震不断,危险随时都可能发生。队员们多次在救援时遭遇余震,甚至有一次,大家在半夜休息时被强烈的余震震醒,匆忙跑向室外避险。即便身处如此危险的环境,队员们在讲述救援经历时,却很少提及这些惊险瞬间,他们一心扑在救灾工作上,每天投入救援时间达12-15小时。

这次跨国救援行动,虽然困难重重,但也有许多温暖人心的时刻。最让队员们感动的,是在当地遇到的华人同胞,主动提供翻译和向导。

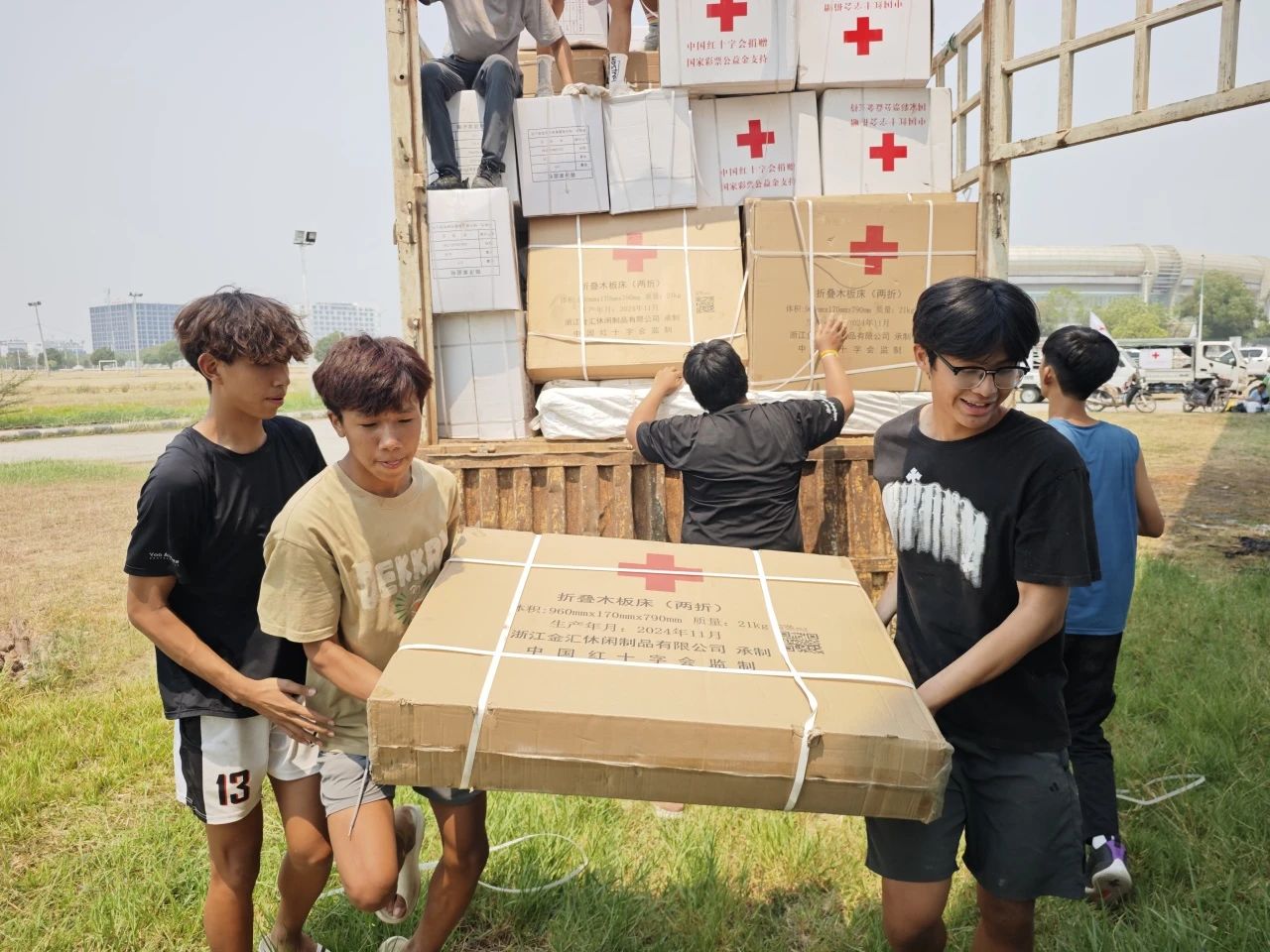

“有一次,中国红十字会送来4卡车物资,其中有2000套家庭包和300顶帐篷。经过长时间的救援作战,我们已经疲惫不堪,于是向当地华人求助。没想到,很快就来了将近100名志愿者,他们不仅帮忙把物资全部卸下,还摆放得整整齐齐。”陈锋激动地说。这些来自华人同胞的支持与帮助,让队员们在异国他乡感受到了浓浓的同胞情谊。

4月7日下午,中国红十字国际救援队第一梯队15名队员结束在缅甸救援任务后,抵达杭州萧山国际机场。浙江省红十字会、浙江省地震局有关领导,以及杭州市、富阳区红十字会有关负责人等到机场迎接,送上鲜花,向他们表示慰问和敬意。

4月15日,省、杭州市、富阳区红十字会共同举办杭州红十字狼群应急救援队赴缅甸救援凯旋座谈会。现场人员一同观看了救援视频;狼群救援队副大队长陈锋介绍赴缅甸救援的整体情况;部分赴缅队员分享了各自的救援经历。现场还为赴缅队员们颁发了“富有博爱”奖,以表彰他们在救援行动中的突出贡献。

中国驻缅甸大使馆在信中特别提到:“救援队的善举,展现了中国民间救援力量的专业素养和国际人道主义精神,扩大了人文关怀的传递覆盖面,拉紧了中缅之间‘民相近、心相连’的情感纽带。”

这份跨越国界的认可,不仅仅是对救援队工作的肯定,更是对推动中缅命运共同体走深走实的见证。