近日,杭州市拱墅区校园急救教育交出亮眼成绩单:近3000名中职和高校学生通过红十字会应急救护培训获得救护员证,辖区内共有五所学校跻身全国学校急救教育试点学校名单,充分展现了区域急救教育的示范成效。

作为第二批全国学校急救教育试点学校,杭州市中策职业学校开展了一场“急救培训攻坚战”。1600名准高二学生在4天内完成了红十字救护员培训及考核。期间,每天有28位红十字应急救护师与考官投入工作,14个培训班次同步开展,每班约30人的精细化设置确保教学质量。“刚开始练心肺复苏时,按压的力度总掌握不好,手都按肿了。但想到这可能是救命的技能,就咬牙坚持了下来。”该校学生李雨桐通过考核时,手背还带着模拟按压留下的红印,“看到电子证书那一刻,特别有成就感,感觉自己也能成为别人的‘守护者’了。”最终,该校实现了在校学生救护员持证全覆盖,用“硬核效率”为青少年应急救护撑起了一把坚实的“保护伞”。

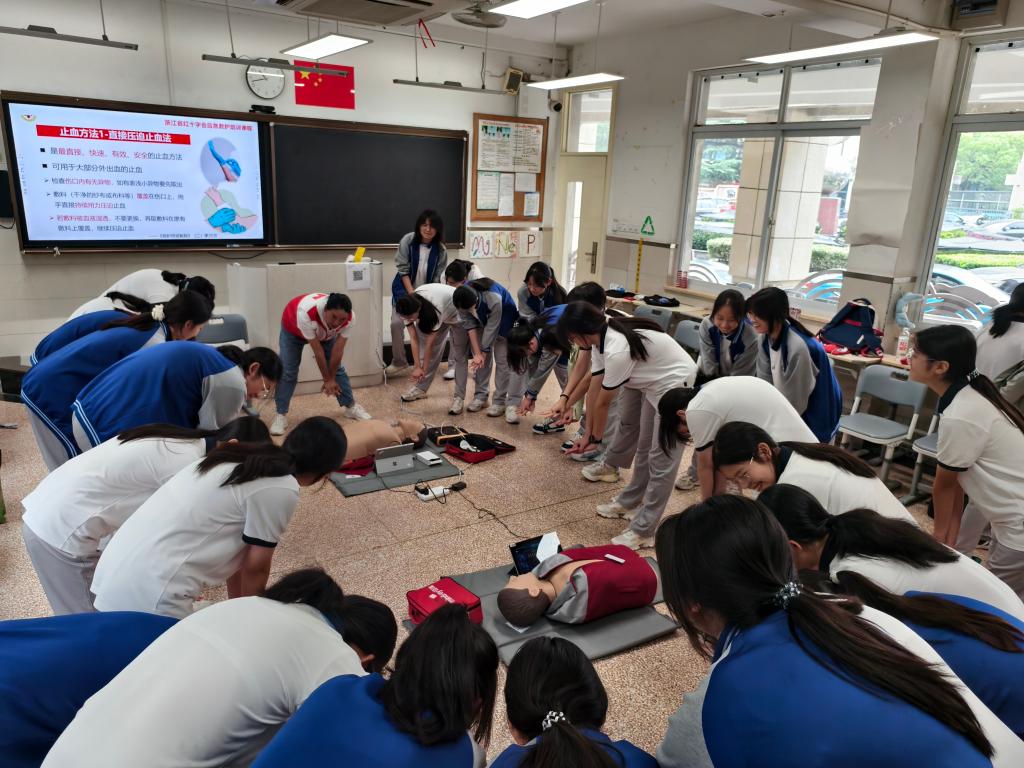

同期,潮鸣街道红十字会联合杭州市人民职业学校,为519名高二新生开展应急救护培训。课程采用理论讲解与实操演练相结合的方式,从心肺复苏到创伤包扎,全方位提升学生应急处置能力。学生王浩在创伤包扎环节,笨手笨脚地把同学的手臂缠成了“粽子”,引得周围人笑作一团。但经过应急救护师手把手指导,他很快掌握了技巧,“原来包扎不仅要快,还要松紧适度,既要止血又不能影响血液循环,这里面的学问可真不少。”

据悉,近年来拱墅区红十字会持续开展“毕业加一证”活动,为即将踏上人生新阶段的中职高三毕业生们送上一份特殊礼物——应急救护取证培训,希望他们在取得红十字救护员证的同时,更能收获“救在身边”的守护能力。

高校层面同样精彩纷呈,且培训模式呈现出鲜明的差异性。在浙江树人学院,上塘街道红十字会联合树人学院采用分散培训模式,根据学生课业安排,今年陆续组织了五场救护员培训。这种错峰开展的方式既避免了与教学计划冲突,又保证了培训效果,最终283人成功取证,为校园急救教育注入了新的力量。这种化整为零的培训方式,充分考虑了高校学生课程分散、时间碎片化的特点,让更多学生能灵活参与其中。

集中培训模式则在浙江工业大学和浙大城市学院展现出不同侧重。在朝晖街道联合浙江工业大学组织的红十字救护员培训中,400余名大一学生在集中时段内完成培训并顺利通过考核持证上岗。作为新入选的第三批全国学校急救教育试点学校,浙工大以此次集中培训为契机,进一步完善校园应急救护体系,提升突发事件应对能力,集中化的培训便于统一教学标准,形成规模效应。

浙大城市学院的集中培训更凸显针对特定院校的专业性。该校携手拱墅区红十字会、上塘街道,为2024级医学院新生开展救护员培训,277名学生通过。这是该校连续第二年实现医学院新生救护员持证培训全覆盖。更让人眼前一亮的是,浙大城市学院医学院结合专业特色,成立了急救知识宣讲队,通过“进课堂、进公寓、进社会”等方式开展百余场宣讲,辐射8000余人次,形成“培训—考核—实践—传播”的良性循环。此次,浙大城市学院与浙江工业大学一同入选第三批全国学校急救教育试点名单,在全国2926所试点学校中亮出了浙江名片。

从职业学校到高等院校,拱墅区红十字会以“试点带动、全域覆盖”为思路,通过“政-校-社”多方联动,不仅让数千学子练就了守护生命的“硬技能”,更在校园里种下了“人人学急救、急救为人人”的文化种子。随着试点工作的深入推进,这份“救”在身边的温暖力量,正在为平安校园、健康杭州建设注入持久动能。